|

トップページ >主な研究成果

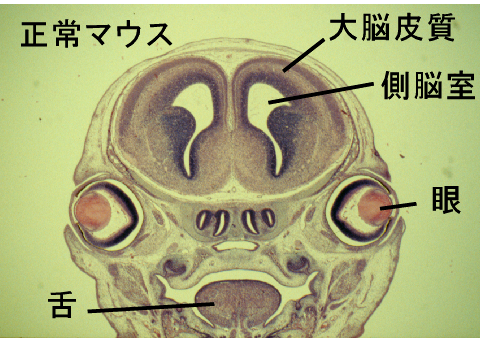

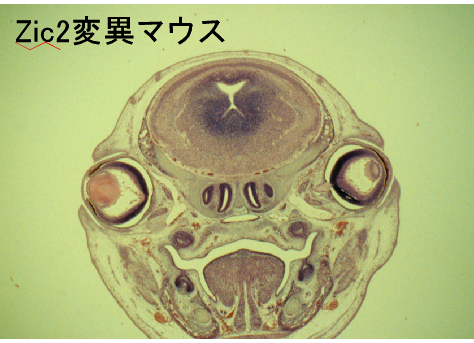

統合失調症モデルとしてのZic2低発現変異マウスと統合失調症患者に見られるZIC2の変異 (Hatayama, Ishiguro et al., 2011) ZIC2は、亜鉛フィンガー型の転写調節因子で、全前脳症という先天奇形の発症因子であることが知られています。全前脳症とは、図1のように左右の脳室が融合してしまう奇形で、およそ16,000人の出生に一人程度の割合で生じ、自然流産した胎児ではさらに高い頻度(1/250)で生じています。欧米の研究者によると、ヒトの全前脳症のうち、約5%の患者にZIC2遺伝子の変異が見つかります。 私たちは1996年にZic2遺伝子の発見を論文発表して以来、そのタンパク質の機能、役割に注目してきました。マウスのZic2遺伝子発現量を減少させると様々な症状が現れます。全前脳症の奇形は約20%にまで発現を減らすことで生じます(図1)。一方、60%程度の低下(この状態のマウスを以降Zic2低発現変異マウスと呼びます)では奇形は生じません。しかし、これまでの研究でZic2は神経発生に重要な役割を担うことがわかっているため、脳の機能に何らかの異常があるのではないかと考えました。そこで、Zic2低発現変異マウスに対して一連の行動テストを行いました。 図1 Zic2変異マウスに見られる全前脳症様奇形。(左)正常マウスでは左右2個の側脳室があります。(右)強い発現低下(正常の20%)を伴うZic2変異マウスでは左右の側脳室、大脳皮質が融合する全前脳症様の奇形がみられます。

その結果、以下の行動異常を見いだすことができました。すべて同腹の正常マウスに対して比較した場合です。

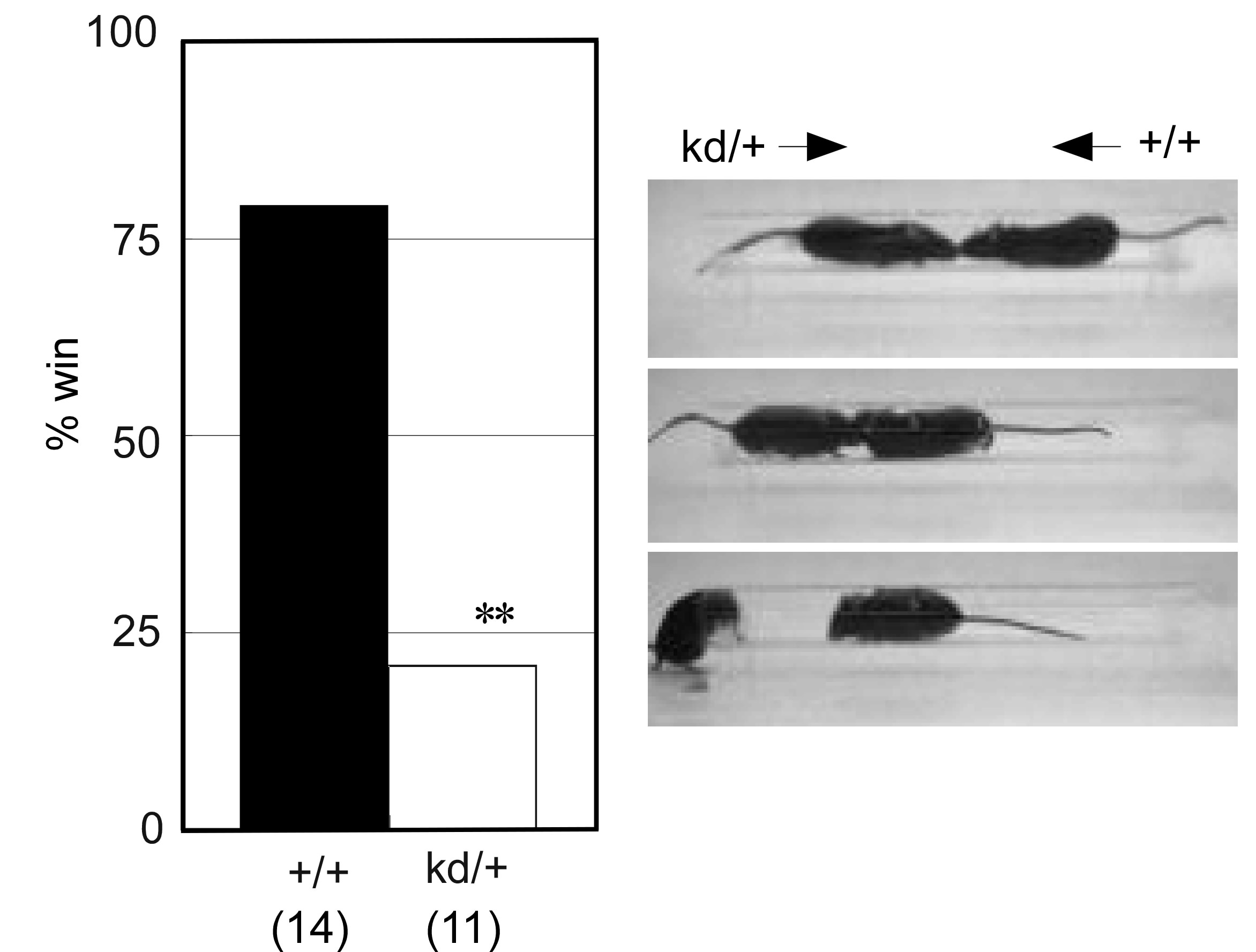

図2 Zic2低発現変異マウスで認められた社会性行動の異常。この実験では30 cmの透明な筒の両端から正常マウスと変異マウスを同時に放します。この状況ではマウスは前に進む傾向があるので、右の写真のように押し合いになりますが、左のグラフのようにZic2低発現変異マウス(白棒)は正常マウス(黒棒)に較べて押し出される傾向が強いことがわかります。

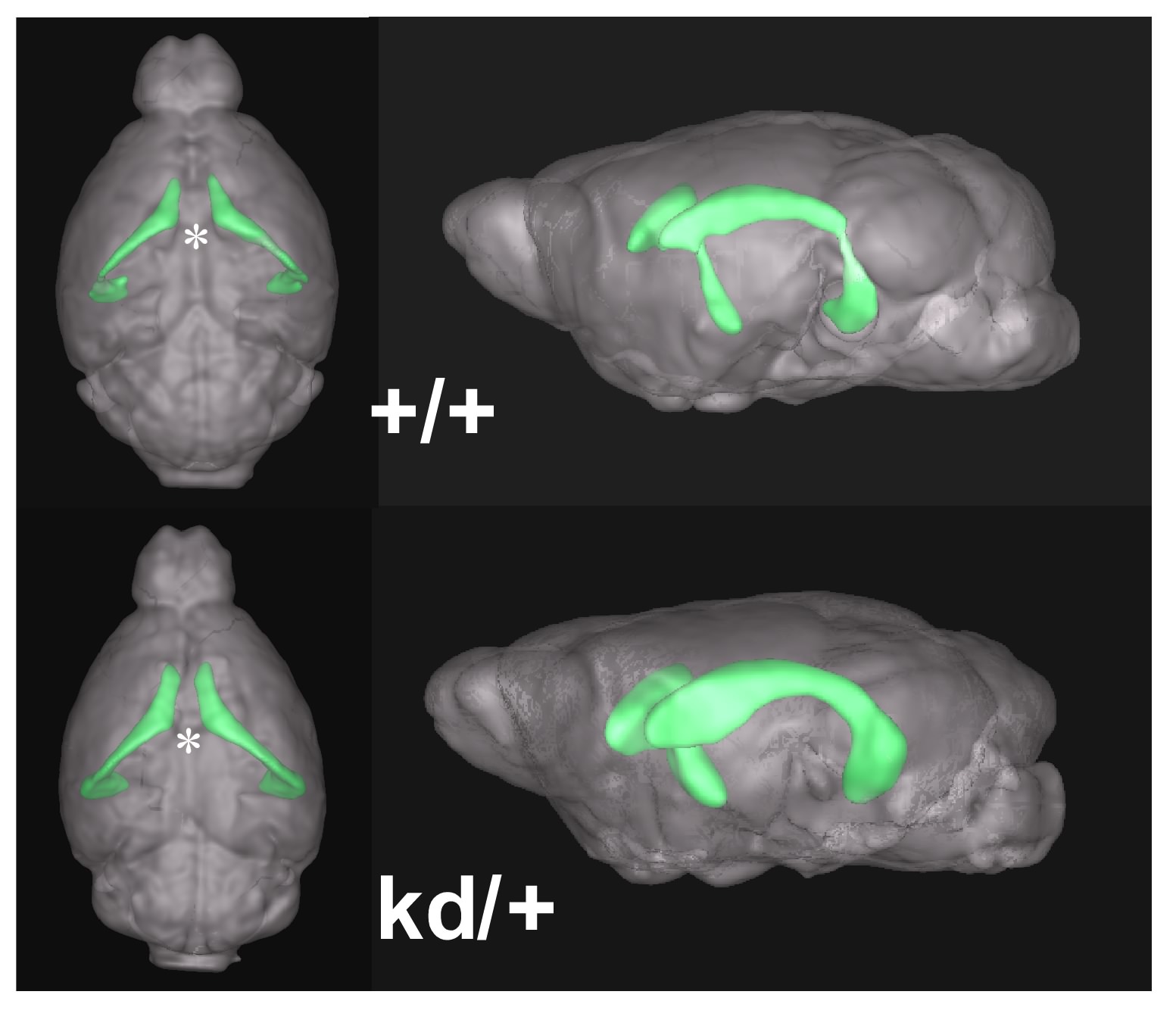

そこで次に、Zic2低発現変異マウス脳の形態を詳細に検討してみました。これまでに一目でわかるような強い変化が無いことはわかっていましたので、今回は核磁気共鳴画像法(MRI)と連続組織切片を用いた脳の各部位のサイズの比較を行いました。すると側脳室が拡大している(図3)、大脳皮質と脳梁が薄くなっている、前脳基底部のアセチルコリン作動性ニューロン数が減少している、などの新たな異常が明らかになってきました。

図3 Zic2低発現変異マウスで観察された側脳室の拡大(緑色の部分)。

ここで注目されたのは、これらの症状が統合失調症の症状のいくつかを含んでいたことです。 これまでの多くの研究から、統合失調症の発症には多数の遺伝因子や環境因子の関与が指摘されています。直接に患者の症状を実験動物の行動に当てはめることは難しいのですが、症状を分類していくと、実験動物にも当てはめることのできるいくつかの症状があり、これらは中間症状(あるいは中間表現型、endophenotype)として知られています。多くの遺伝子変異マウスについての中間症状の解析から、統合失調症モデルマウスの候補が報告されています。表1に示したのは、Zic2低発現変異マウスと代表的な統合失調症モデルマウスとの症状の比較です。

表1 Zic2低発現変異マウスと代表的な統合失調症モデルマウスの症状の比較 。 ↑, 正常に較べて増大;↓, 正常に較べて減少;=, 正常と同等;-, 報告されていない 。 このように、多くの点で統合失調症モデルマウスとZic2低発現変異マウスの症状は一致しています。そこで私たちは、統合失調症患者でのZIC2遺伝子座の変異を探索してみました。その結果、ヒトZIC2に3種類の新たなミスセンス変異(タンパク質の構成成分アミノ酸に変化が起きる変異)が見つかり、そのうち第409番目のアルギニンがプロリンに置き換わる変異(R409P変異)は、統合失調症患者でのみ認められました。実際にこの位置にマウスZic2で同等な変異を入れると、転写活性化能が下がり、標的DNAへの結合や他のタンパク質との結合に異常が生じました。 これらの結果は、Zic2が統合失調症の発症の一部に関与するのではないかという私たちの仮説を支持するものでした。しかし、実際にどの程度の割合で発症に関与するのかについては、より規模の大きい、包括的な遺伝学的解析が必要です。

この研究は分子精神科学研究チームの岩山佳美、豊田倫子、吉川武男、動物資源開発支援ユニットの山田一之との共同研究です(敬称略)。

|