|

トップページ >

最近の研究成果

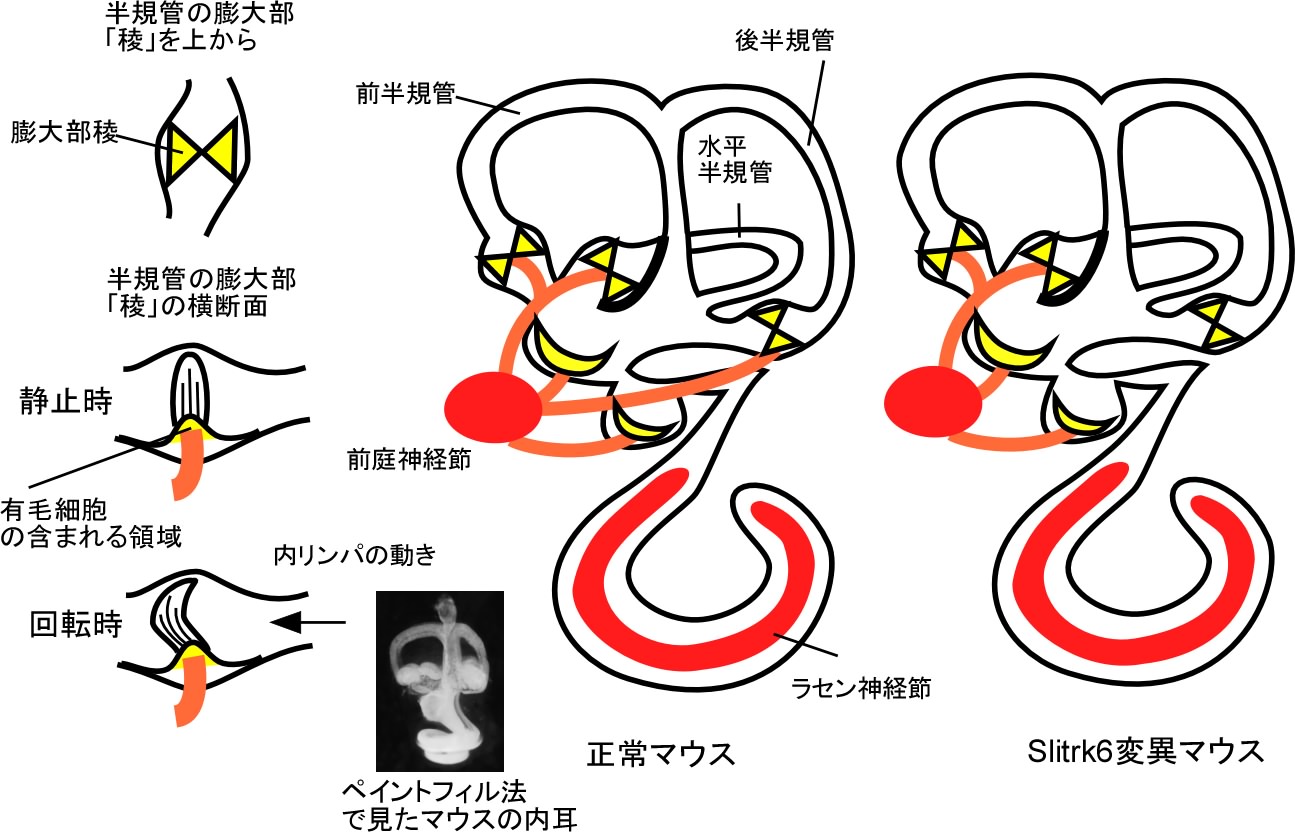

水平か、垂直か、内耳の回転感覚受容障害とめまい (Matsumoto et al. 2011) 内耳には聴覚にかかわる蝸牛の他に、身体の平衡感覚や回転感覚に関わる前庭器が含まれています。このうち前庭器には、重力や直線加速を感じとる耳石器と、回転を感じとる三半規管という構造が含まれます。三半規管はその名の通り、三本の管が組み合わさった構造です(図1)。これらの管は円弧のような形をしており(半規管、英語ではsemi-circular canal)、円弧はそれぞれ直交する三つの平面に含まれています。半規管の両端はそれぞれ前庭につながっており、内部は内リンパ液で満たされています。半規管の基部はふくらんでおり膨大部と呼ばれています。膨大部の内側には、膨大部稜という管の突出した部分があり、その先端に有毛細胞が並んでいます。頭(あるいは体)が回転すると、半規管内には内リンパ液の対流が生じますが、それが有毛細胞に検知されて電気信号にかえられ、前庭神経を経て脳へと伝えられます。 図1 三半規管の構造とSlitrk6変異マウスに表れた神経回路異常

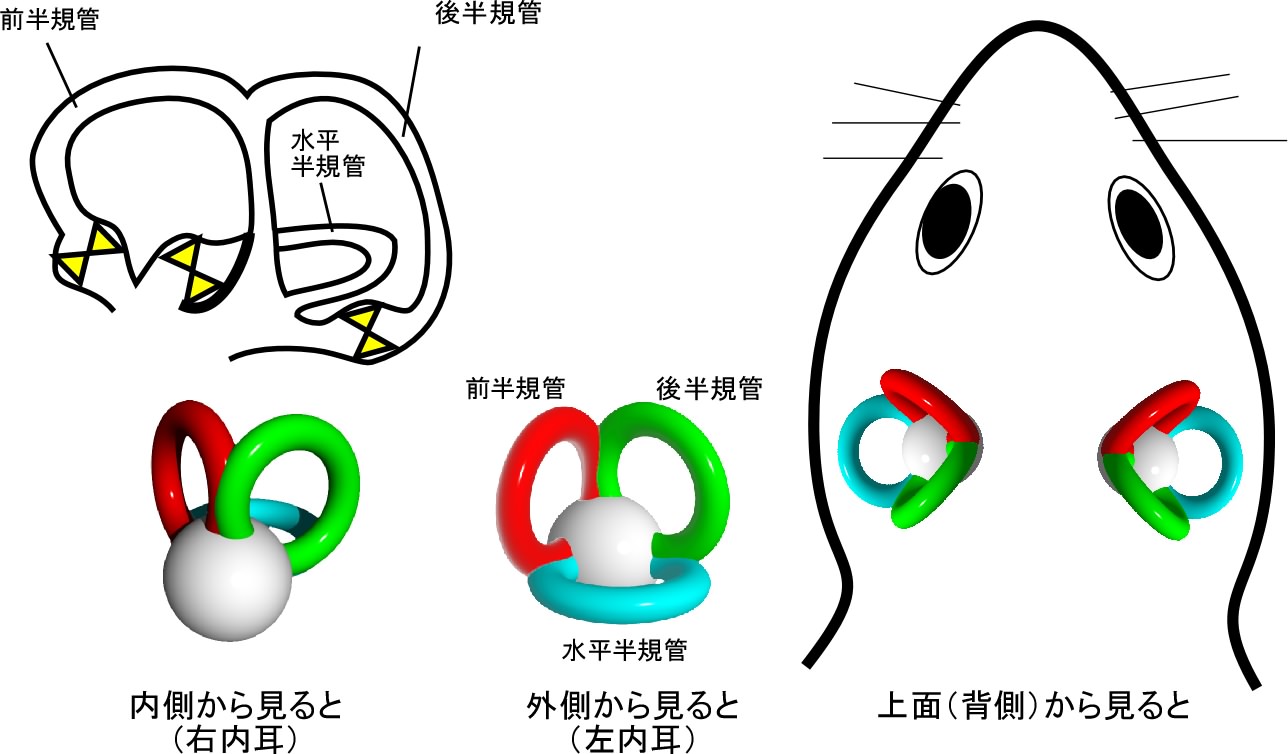

三半規管はそれぞれ直交する三つの平面に位置していますが (図2)、この配置は頭のさまざまな向きへの回転を検知するのにとても合理的に働いています。しかし、私たちは地球上にいる限り、常に重力の作用を受けているわけですから、水平方向の回転を検知するシステムと、垂直方向の回転を検知するシステムには何らかの違いが存在してもよいはずです。 図2 半規管の位置関係

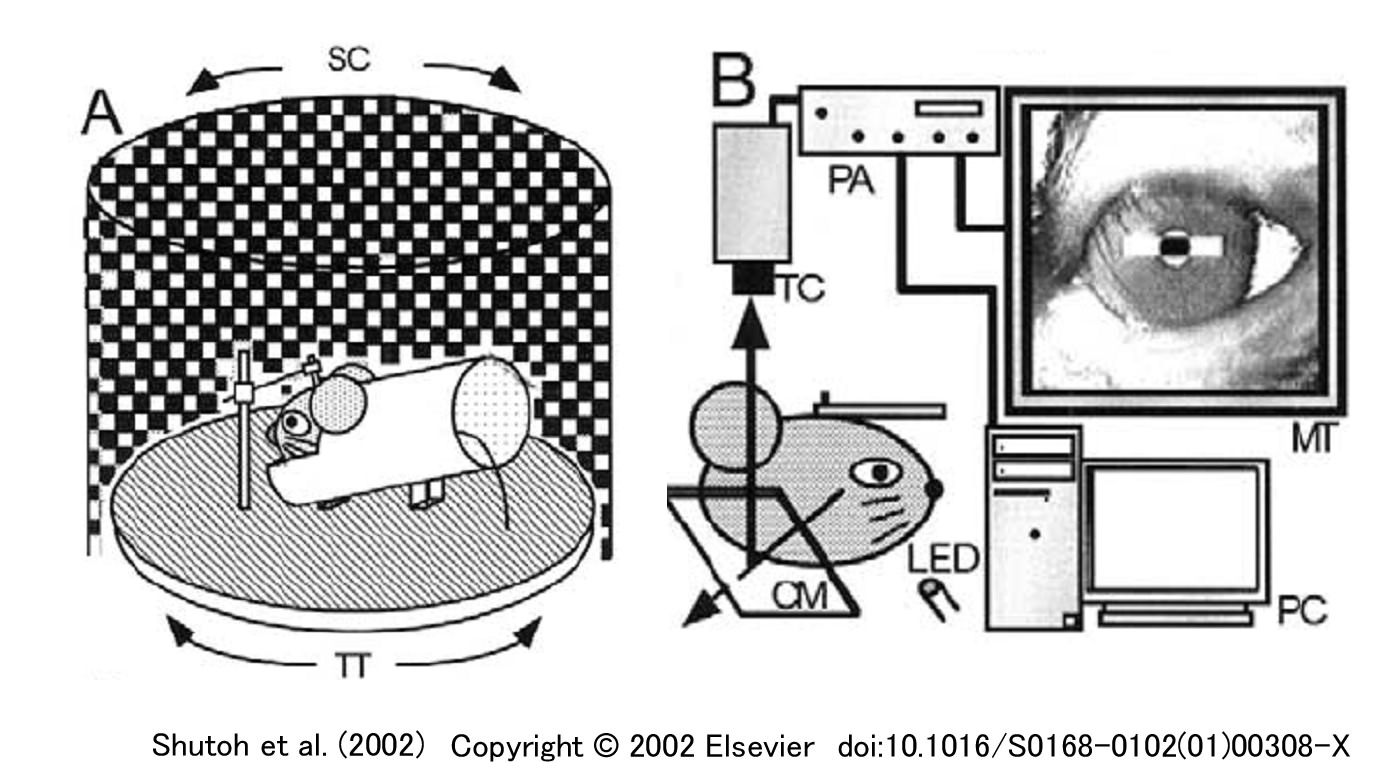

今回私たちは運動学習チームの永雄総一チームリーダー(TL)らとの共同研究で、Slitrk6変異マウスに表れた内耳機能の異常を検討しました。その中で、このマウスの回転の検知能力には水平方向・垂直方向の違いがあることを見いだしました。回転の検知能力の評価に用いたのは眼球の動きを制御する前庭動眼反射です。この実験装置(図3)は永雄TLによって開発されたもので、図2のようにマウスの頭部を回転台の中央に固定しておきます。マウスの頭部を中心にしてこの台を左右に回転させてやると、マウスの眼球は台とは逆向きに回転します。この目の動きは暗闇でも起きるので、視覚の情報とは関係なしに、頭が回転しているという感覚情報が前庭器官から脳に伝えられ、脳での情報処理の結果、頭の回転を補償するように眼が動くような運動情報が生み出されていると考えられます。前庭動眼反射は「運動あるいは移動中でも、視野がぶれず姿勢を保つことができる」という動物が生きていく上でとても重要な脳神経系の機能です。 図3 前庭動眼反射を測定するための実験系

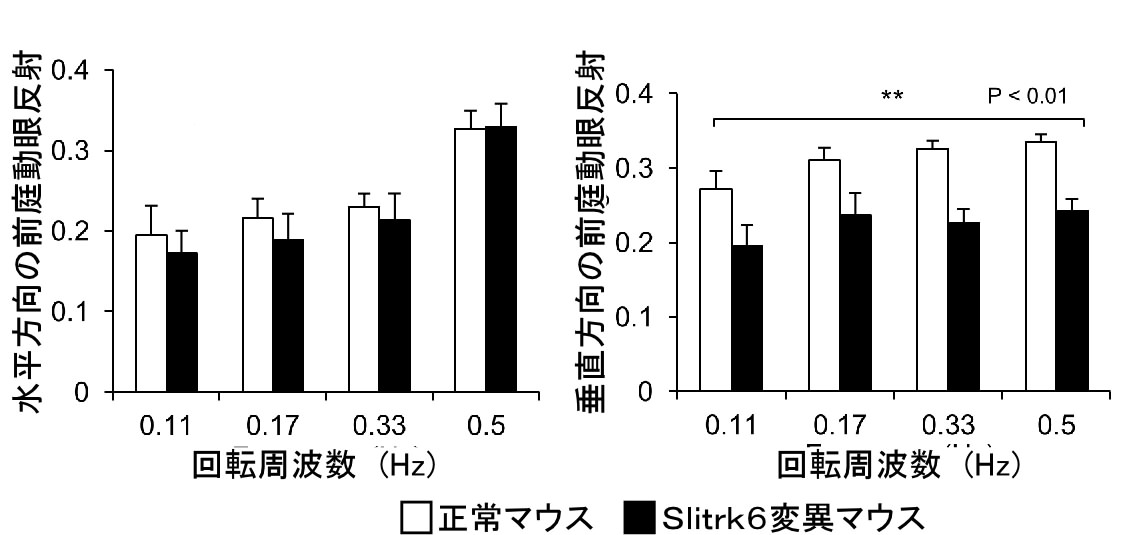

この実験で得られた結果を図4に示してあります。Slitrk6変異マウスは水平方向の回転に対しては正常な眼の動きを示しますが、「垂直方向」の回転に対しては眼の動きの反射の程度が軽度に低くなっていることがわかりました。 図4 Slitrk6変異マウスの前庭動眼反射

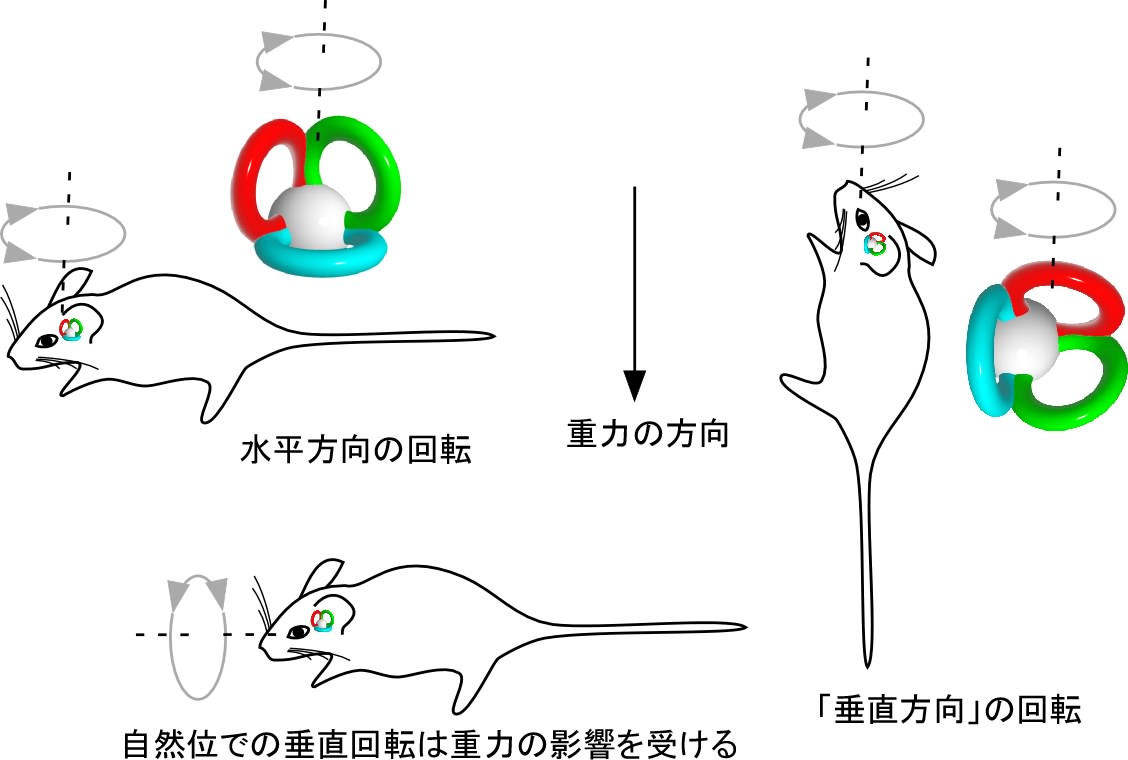

ここでの「垂直方向」は実は地面に対して垂直では無く、マウスの前後(頭尾)軸に対して垂直で、図5右のようにマウスの頭部を地面(回転板)に対して垂直な支持棒に固定してあります(つまりマウスは鼻先を天に向けている状態です)。このように固定することで回転に対する重力の影響を少なくすることができます。もし、マウスを自然の位置で垂直方向に回転させてやると(図5左)、この回転には重力の作用が加わります。鼻先を天に向けた「垂直方向」の回転は、重力の影響を排除し、頭の垂直方向の回転によるによる内リンパ液の動きによって生じる眼球の動きを検出できるように工夫されたものです。 図5 マウスの姿勢と回転方向の関係

この結果から何がわかるでしょうか。Slitrk6変異マウスでは、内耳の神経回路の異常が起きていることが知られています(図1)。前庭器官への神経投射では、後半規管への投射が頻繁に失われています(生後2週の時点で90%以上の投射が失われていました)。つまり、半規管の中でも後半規管の機能が強く失われていることが考えられます。3本の半規管の位置を見てみると、水平(外側)半規管の(図2の水色の管)はほぼマウスが自然な体勢でいるときに、水平面にあるのに対して、前半規管(赤)と後半規管(黄緑)は斜めの位置でどちらも垂直方向の頭の動きに対して反応することが予測できます(図5)。つまり、Slitrk6変異マウスの前庭動眼反射の異常は後半器官への神経投射が無いことと関係しているのではないかと考えられます。

ヒトでは頭の位置を変えたときに発作性にぐるぐる回るような感じのするめまい(回転性めまい)がおきる良性発作性頭位眩暈症(benign paroxysmal positional vertigo、BPPV)という疾患が知られています。この疾患の原因として、通常は平衡斑にある耳石の一部が半規管に入り込んでしまい、頭が動いたときに半規管の有毛細胞へ異常な刺激を与えてしまうことが提唱されています。また、半規管の中では後半規管の障害が一番多いことが知られています。

これまで、マウスのような小動物のそれぞれの半規管の役割は、対象があまりにも小さく実験操作を加えにくいこともあり、よく知られていませんでした。また、現在の変異マウスのデータベースには回転方向によって異なる反応を示す前庭動眼反射の記述は見あたりません。この研究はマウスの前庭機能の理解に新たな1ページを加えたことになります。また、ヒトの疾患を考えると、Slitrk6変異マウスは感音難聴のモデルとしてだけでなく、めまいなどの平衡感覚障害の発症機構の理解にも役立てられるのではないかと期待しています。

有毛細胞には特殊な繊毛が生えていて、音や頭の回転運動(角加速度)、直線運動(直線加速度)によりこの繊毛にゆがみが生じ、それが有毛細胞の中で電気信号に置き換えられる。有毛細胞は感覚上皮の中に存在している。 有毛細胞でとらえられた聴覚、頭の加速度に関する感覚は、まず内耳の神経節にある神経細胞で受け取られて、中枢神経系の聴覚、平衡感覚をつかさどる領域に伝えられる。内耳の神経節は大きくラセン神経節と前庭神経節に分けられる。ラセン神経節は蝸牛の有毛細胞からの情報を受け取り、前庭神経節は前庭器官の有毛細胞からの情報を受け取る。 Slitrkファミリーは神経系に発現する新規の細胞膜貫通型タンパク質ファミリーとして、2003年理研脳科学総合研究センターの発生発達研究グループにより報告された1,2)。培養皿中ではニューロトロフィンの1つNGF がPC12細胞の突起伸展を促す過程に影響を与えることが知られていた。一個の膜貫通領域を持つタンパク質で、アミノ末端側にはロイシンリッチリピートというタンパク質-タンパク質間の結合によく用いられるドメインが2個存在し、カルボキシ末端側にはニューロトロフィン受容体と部分的に類似のアミノ酸配列が存在する。SLITRK6は脳の視床の一部、内耳の感覚上皮、舌、嗅上皮などでも発現していることが知られており3)、感覚受容に関連した機能を持つのではないかと推測されていた。 1) Aruga, J., Mikoshiba, K.: Identification and characterization of Slitrk, a novel neruonal transmembrane protein family controlling neurite outgrowth. Mol. Cell. Neurosci. 24, 117-129. (2003) 2) Aruga, J., Yokota, N., Mikoshiba, K.: Human SLITRK family genes, genomic organization and expression profiling in normal brain and brain tumor tissue. Gene 315, 87-94 (2003) 3) Aruga, J.: Slitrk6 expression profile in the mouse embryo and its relationship to that of Nlrr3. Gene Expr. Patterns 3, 727-733. (2003) 内耳もしくはそれ以降のに発達する?の聴覚経路神経系の障害に起因する難聴。感覚神経性難聴ともいう。原因としては遺伝子変異、ウイルス感染、薬物、音響外傷、加齢、聴神経腫瘍などがある。小さい音が聞こえない、話し言葉がわ分かりにくい、大きな音がやかましい、聞きたい音が聞きにくいなどの症状がある。最近の論文ではマウスを使った遺伝子治療の試みも報告されている1)。 1) Gubbels SP, Woessner DW, Mitchell JC, Ricci AJ, Brigande JV.: Functional auditory hair cells produced in the mammalian cochlea by in utero gene transfer. Nature 455, 537-541 (2008)

|