尿路上皮がん

(腎盂・尿管・膀胱がん)

尿路上皮がんとは

尿路とは、腎臓で作られた尿の通り道のことであり、具体的には腎盂、尿管、膀胱、尿道のことをいいます。解剖学的な特徴から、腎盂や尿管を「上部尿路」と呼び、膀胱や尿道と区別することもあります。

この尿路にできる悪性腫瘍が尿路上皮がんであり、その発生頻度は、膀胱>上部尿路>尿道の順ですが、尿道のみに癌ができることは比較的少なく、そのほとんどは「膀胱がん」と「上部尿路がん」です。

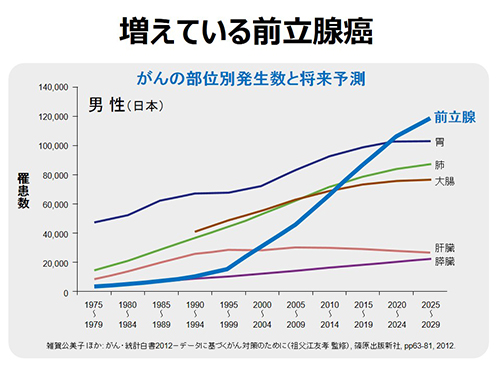

尿路上皮がんは男性や60歳以上の高齢者に多いとされています。また、尿路上皮がんの原因として「喫煙」が大きく関与することが知られています。その他にも、ある種の化学物質やお薬の影響、そして、結石や感染症や寄生虫が原因となり得ます。

尿路上皮がんの特徴として、尿路に多発して発生することが少なくないことが挙げられます。膀胱に複数の膀胱がんが発生していたり、膀胱がんと上部尿路がんが同時に発生したりすることもあります。さらに、尿路への再発率が高いことも知られており、悪性度にもよりますが手術後に10%から70%と高率に再発をきたします。

尿路上皮がんの症状

尿路上皮がんの症状として早期からみられるのは「血尿」です。血尿は目でみてわかる「肉眼的血尿」と、血尿の自覚はなくても検診などで指摘される「顕微鏡的血尿」あるいは「尿潜血陽性」に分かれます。このどちらの血尿も尿路上皮がんの可能性があります。また、「頻尿」や「排尿時痛」にも注意が必要で、治療を受けても症状が改善しない場合や症状が長引く場合に膀胱がんが見つかることもあります。尿路上皮がんが進行すると肺や骨、リンパ節などに転移し、呼吸困難や痛みなどの症状が出現することがあります。

尿路上皮がんの検査

膀胱がん

尿を顕微鏡で観察する尿沈渣や尿細胞診、そして、超音波検査など負担の少ない検査に加えて、膀胱鏡検査を行います。膀胱鏡検査は外尿道口(おしっこの出口)から内視鏡をいれて膀胱の中を観察するものですが、現在の膀胱鏡は小指よりも細くなっており、その痛みも以前よりも劇的に少なくなっています。そして、これらの検査の結果に応じて、病変の進展や転移を確認するためにCT、MRIを施行します。

がんの進行度によって、治療方針が変わるため、一般にステージ診断を行います。

腎盂がん、尿管がん(上部尿路がん)

まずは膀胱がんと同様に尿検査や尿細胞診、超音波検査、膀胱鏡検査などを行います。これらの検査で、上部尿路がんの可能性が高くなった場合に、CTやMRIなどの画像検査を行います。さらに、私達は画像検査で上部尿路に癌が疑われるものの、はっきりとした証拠が見つからない場合(細胞診が正常など)には、尿管鏡検査を積極的に行うことでより正確な診断をつけるようにしています。尿管鏡検査を行うには入院や麻酔が必要になりますが、より正確な診断と適切な治療計画を立てる上で重要な役割を果たすことがあり、状況に応じてではありますが有用性の高い検査法だと考えています。

尿路上皮がんの治療

膀胱がん

膀胱がんでは、転移の有無にかかわらず、まずは、「経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)」を行います。TURBTとは、尿道から内視鏡を入れて腫瘍を切除する手術であり、全身麻酔または腰椎麻酔にて行います。この手術で得られる検体の病理学的な診断、及び、転移の有無によって下記に挙げるような追加の治療が必要かどうかを判断します。

転移がない場合

表在がん(Stage0, Ⅰ)

A:抗がん剤(エピルビシン)単回膀胱注入療法

表在がんでは多くの場合TURBT直後に再発予防のためエピルビシンを膀胱内に注入します。

B:2nd TUR

表在がんのなかでも比較的悪性度の高い場合は、再度TURBTを行う場合があります。

2回のTURBTを行うことで、初回のTURBTで完全に切除できず潜在的に残存していた腫瘍を切除します。さらには、腫瘍の深さを再度確認することで、より正確なステージ診断を行うことができます。

C:BCG(弱毒化した結核菌)膀胱内注入療法

表在がんのなかでも比較的悪性度の高い場合は、治療や膀胱がんの再発予防のために、膀胱の中にBCG膀胱内注入療法が行われることもあります。具体的には、膀胱内にBCGを注入し1時間程度膀胱内に保持し、その後決められた場所で排尿します。外来にて1週間に1回の治療を合計6~8回行います(導入療法)。さらに、再発のリスクが高い場合には、3週間(1週間に1回)の治療を定期的に3年間行うこともあります(維持療法)。

浸潤がん(StageⅡ, Ⅲ)

D:ロボット支援根治的膀胱全摘除術+尿路変向術

がん細胞が膀胱の筋肉にまで及んでいる場合※には、膀胱をすべて摘出する根治的膀胱全摘除術が第一の選択肢となります。同手術では、膀胱を全部取ってしまう(膀胱摘除)とともに微小な転移の可能性のあるリンパ節を同時に切除します(リンパ節郭清)。さらに、膀胱を取り去ってしまうと、新たに尿を体外に導くための通路を再建しなければなりません。この「尿路を再建する手術」は「尿路変向術」と呼ばれ、根治的膀胱全摘除術を施行した場合、一部の患者を除いては引き続き必ず施行しなければならない手術です。このように、根治的膀胱全摘除術は、膀胱摘除+リンパ節郭清+尿路変向という3つの手術操作で成り立ちます。

根治的膀胱全摘除術は、その手術創の大きさや、腸管を使って尿路を再建する必要性から、泌尿器科領域の手術の中でも最も患者さんの負担が大きい手術と言えます。しかし、ロボット支援手術を行うことでより精密な操作が可能となり、手術後の痛みや体力の回復は大きく改善しました。

また、同手術前後で抗がん剤の投与を行う場合があります。手術を単独で行うよりも再発・増悪するリスクや、それによって生命を脅かすリスクを軽減することがわかっています。

※表在がんであっても非常に悪性度か高い場合や、再発を繰り返す場合も根治的膀胱全摘除術が治療の選択肢の1つになります。

がんが転移している場合(StageⅣ)

リンパ節や他臓器に転移している患者さんには、抗がん剤治療が中心となります。現在、膀胱がんに対して標準的な1次治療はゲムシタビンとシスプラチンを併用するGC療法になります。また、腎機能などの内臓機能の低下や、高齢などで全身状態が悪いためにGC療法ができない患者さんに対しては、それ以外の抗がん剤を用いた治療法を選択することもあります。使用する抗がん剤によって多少異なりますが、定期的な3~7日程度の入院や外来を繰り返して治療を行います。ただし、これらの抗がん剤治療で効果がない場合は次の治療に移行する必要があります。また、抗がん剤治療が有効であった場合も、蓄積による有害事象の問題があるため使用し続けることはできません。

そこで、膀胱がんには抗がん剤治療を行った後の2次治療があります。転移性膀胱がんの2次治療では免疫チェックポイント阻害剤のキイトルーダやバベンチオを使用します。いずれの場合も2週間に1回の投与を行います。初回の投与は入院で行いますが、問題がなければ2回目以降は外来での投与が可能です。

また、免疫チェックポイント阻害剤による2次治療を行ってもがんが進行した場合は、3次治療として抗体薬物複合体であるパドセブが使用できます。同薬剤も初回は入院での治療が必要ですが、問題がなければおよそ1週間に1回の外来で治療が可能となります。

腎盂がん、尿管がん(上部尿路がん)

転移がない場合

根治手術として上部尿路がんの場合は腎臓と尿管、さらに膀胱の一部まで切除する「腎・尿管全摘、膀胱部分切除術」を行う必要があります。現在、長崎大学病院泌尿器科では、膀胱がんと同様に、「腹腔鏡手術」や「ロボット支援手術」を積極的に行っています。また、その悪性度や病期にもよりますが、上部尿路がんにおいても、膀胱がんと同様に、抗がん剤を用いた併用療法も積極的に行うことで、少しでも根治できる可能性を高める努力をしています。

一方、何らかの事情で腎臓が1つしかない患者さんにこの手術を行うと、透析療法が必要となります。また、腎臓の機能が悪い患者さんでは、必ず透析療法が必要となるわけではありませんが、その可能性を覚悟する必要があります。さらに、全身状態が悪く長時間の手術や麻酔に耐えられない患者さんもいます。そのような場合には、尿管鏡を用いたレーザー治療が行われることがあります。特殊な機器も必要であり、広く普及しているわけではありませんが、長崎大学病院泌尿器科では、数年前よりこのレーザー焼却術を導入しており、治療法の選択肢として活用しています。

がんが転移している場合

膀胱がんの「がんが転移している場合」に同じ。