SLITRK2欠損がセロトニン性神経系の異常と双極性障害に関連した行動異常を引き起こす

Katayama et al., iScience (2022)

・SLITRK2欠損マウスでは、抗うつ薬投与時に似た行動異常が起きる

・行動異常の一部に対して双極性障害治療薬の炭酸リチウムが効く

・SLITRK2欠損により、脳のセロトニン性神経細胞数の減少やセロトニン代謝の異常が起きる

・SLITRK2欠損により、セロトニンによる海馬のシナプス伝達調節制御に異常が起きる

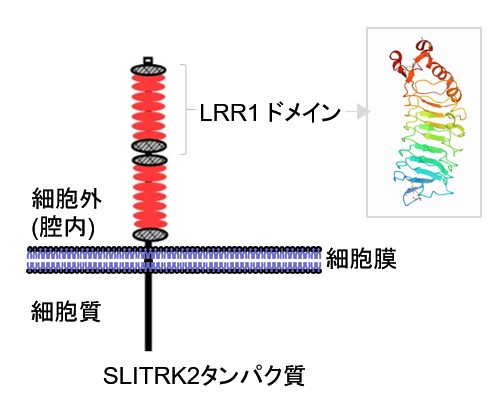

脳にある膜タンパク質の一つSLITRK2(下図)は神経細胞が持つ「神経突起」の伸び方や神経細胞が情報を受け渡す「シナプス」の形成を調節することが知られています。ヒトのSLITRK2遺伝子近傍はゲノムワイド関連解析という研究手法で双極性障害の発症と関連することが知られています。双極性障害とは気分が高まったり(躁状態)、落ち込んだり(うつ状態)を繰り返す病気です。

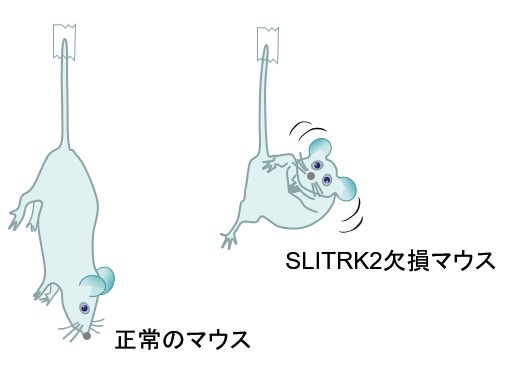

私たちはSLITRK2が脳の中でどのような役割を果たすのかを知るためにSLITRK2を欠損するマウスに表れた異常を調べることにしました。SLITRK2欠損マウスは初めての場所で活発に動き回ります。また、正常のマウスは尻尾でぶら下げられた状態(下図)や水に浮いた状態では始めは動いていることが多いのですが、時間がたつと動きを止めてしまいがちです(無動時間が増える)。これらのテストでSLITRK2欠損マウスはより長い間動く(無動時間が減る)ことがわかりました。正常のマウスでも、うつ病治療薬を投与した時には無動時間が減ることが知られています。つまり、SLITRK2欠損マウスはうつ病の治療薬を投与したのと似た行動の異常を示したと言えます。

正常マウスとSLITRK2欠損マウスに双極性障害の治療薬として知られている炭酸リチウムを一定期間投与してみたところ、SLITRK2 欠損マウスでは 炭酸リチウムの効き方が弱いことがわかりました。

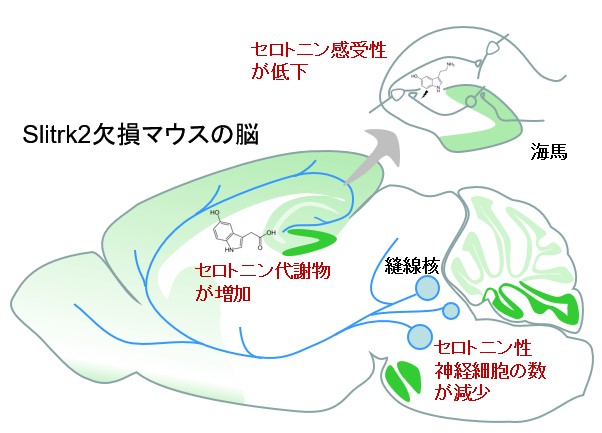

次にSLITRK2欠損マウスの脳の中で何が起きているのかを調べることにしました。脳の中には非常に多くの神経細胞が含まれており、主に神経細胞の興奮を引き起こす「グルタミン酸」や抑制を引き起こす「GABA」を神経伝達物質として情報のやりとりをしています。これに対して、脳全体の働きを統率し、調和させるために働くことが知られている少数の神経 細胞からなるいくつかグループがあり、この中にセロトニン、ドパミン、ノルアドレナリンなどの「モノアミン性神経伝達物質」を利用するものがあり、これらと関わる部位は多くの精神神経疾患に対する治療薬の標的になっています。

モノアミン性神経伝達物質について調べてみると、SLITRK2欠損マウスの脳ではセロトニンに関連した化学物質の量に異常が起きていることがわかりました(下図)。また、セロトニンは広い範囲の神経系細胞の働きに影響を及ぼすことが知られていますが、SLITRK2欠損マウスの海馬では、シナプスでおきる情報の伝達に対するセロトニンの効果が変化していることがわかりました(下図)。これらの結果を受けて詳細に調べてみたところ、脳の中の縫線核という領域でセロトニンを分泌する神経細胞の数が減少していることがわかりました(下図)。

この研究から、マウスではセロトニンによる神経伝達の成り立ちにSLITRK2が関わり、SLITRK2の機能が無くなると双極性障害と関連した行動異常が表れることが明らかになりました。これらの新知見が双極性障害の病態のより良い理解、治療法の改善に役立つことを期待しています