「認知症」とはどのような病気ですか?

「認知症」とは一度発達した認知機能が、アルツハイマー病やその他の神経変性疾患、脳血管疾患などにより、日常生活に支障が生じる程度にまで低下した状態のことをいいます。

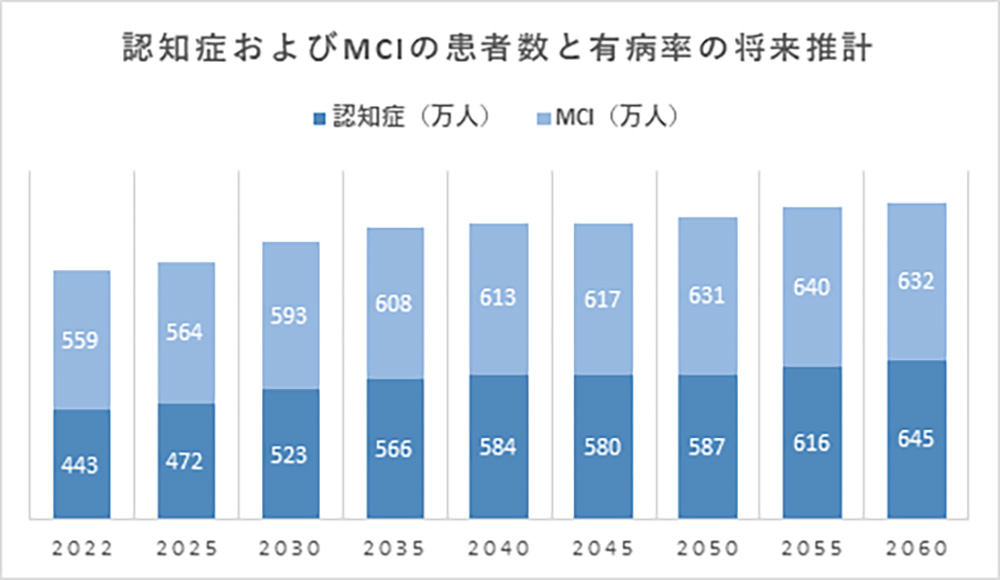

認知症の高齢者は、団塊ジュニアの世代が65歳以上になる2040年には584万2000人にのぼると推計されており、高齢者の約15%、6.7人に1人が認知症と推計されています。認知症は誰もが経験する可能性のある病態であり、認知症について正しく理解しておくことが大切です。

(老人保健健康増進等事業)

認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに

将来推計に関する研究 報告書を元に作成

なぜ認知症を発症するのですか?

認知症の症状は、中枢神経系の神経細胞、ネットワークの消失や機能低下によって起こります。例として、特に頻度の高いアルツハイマー型認知症は、アミロイドβ(ベータ)やタウと呼ばれる蛋白質の異常な蓄積が神経細胞を障害することによって生じると考えられています。

認知症にはどのような種類がありますか?

認知症は主なものとして4つの種類があります。頻度が高い順に、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症です。他にも頭部外傷や内科的疾患、神経感染症が原因で認知症様症状をきたす場合があります。その一部には、treatable dementiaと呼ばれる治療可能な認知症があり、認知症の診断にはそれら背景因子となる疾患がないか見逃さないことが重要となります。

4つの認知症の特徴

①アルツハイマー型認知症

主な症状は記憶障害で、出来事などの記憶が抜け落ちてしまいます。一般的なもの忘れはきっかけやヒントがあれば思い出すことができますが、記憶障害は出来事や体験したこと自体の記憶がなくなります。物を置いた場所を忘れる、約束を忘れる、何度も同じことを話すなどです。日付や場所が分からなくなる見当識障害、段取りや要領が悪くなり作業スピードが遅くなる、ミスが出てくる遂行機能障害、ものの位置関係を正しく認識できなくなる視空間認知障害、ものの名前が出てこない言語障害も特徴的な症状です。抑うつ、意欲の低下、活動性の低下、不安、焦燥、妄想などの症状が現れることもあります。緩やかな症状の進行が特徴で、抗認知症薬で進行を緩やかにすることができると言われています。

②血管性認知症

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が原因で起こる認知症で、症状は障害される部位によってさまざまです。まだら状に症状が出現するまだら認知や階段状の症状進行が特徴的ですが、目立った症状がなく緩やかに進行する場合もあります。意欲や自発性の低下、注意力障害、手順通りに進められない実行機能障害、運動麻痺、構音障害、失禁などの身体症状、感情失禁や夜間せん妄が起こることもあります。高血圧や糖尿病、脂質異常症の予防や治療が発症を防ぐために重要で、禁煙や運動、肥満予防が発症予防のために推奨されます。

③レビー小体型認知症

頭がはっきりしている時とボーとしている時が繰り返される認知機能の変動や、虫や小動物、人など実際にはないものが見える幻視、動作が遅くなったり小さくなる、手足が震える、体がこわばる(硬くなる)などのパーキンソニズムの症状が特徴的な認知症です。また、寝ている間に叫ぶ、大声で寝言を言う、隣で寝ている家族を殴ってしまうなどのレム期睡眠行動異常症が先行する場合があります。他にも、起立性低血圧、体温調節障害、頻尿、めまいなどの自律神経症状がみられる場合もあります。

④前頭側頭型認知症

前頭葉や側頭葉を中心に神経細胞が障害される認知症で、比較的若年に発症することが多いです。人格変化や我慢ができない、マイペースな行動、無関心、共感性の欠如、同じ行動を繰り返す、食行動の変化などの行動障害がみられるのが特徴的です。他の認知症に多くみられる記憶の障害はあまり目立ちません。また、言葉が流暢に出てこない進行性非流暢性失語や、言葉の意味が分からなくなる意味性認知症というタイプもあります。若年発症に多いタイプの認知症です。

MCI(軽度認知障害)とは何ですか?

以前に比べて認知機能の低下はあるものの、基本的な日常生活は自立しており、正常とも認知症とも言えない状態のことを指します。MCIの罹患率は65歳以上の高齢者の15~25%と推定されており、決して珍しい病態ではありません。認知症に移行する場合もあれば、逆に正常に戻る可能性もあります。進行予防のためには、高血圧や糖尿病、脂質異常症(高コレステロール血症)および脳血管障害などの危険因子をコントロールすることや、適度な運動を続けることなどが勧められます。

若い人でも認知症を発症しますか?

若い方でも認知症を発症することがあり、65歳未満に発症する認知症を「若年性認知症」と呼びます。若年性認知症の平均発症年齢は50代半ばで、高齢者の認知症と同じように、原因となる疾患はさまざまです。初発症状が認知症に特有でないことも多く、半数以上が最初に受診した医療機関で若年性認知症と診断されていません。また、「もの忘れ」や「職場や家庭などでのミス」に加えて、性格の変化や言語障害で異変に気づかれることもあります。現役世代で家庭をもっていたり、子どもの就学、進学を控えていたりする場合が多く、働けなくなることで経済的に困窮する可能性もあります。当センターでは、長崎県若年性認知症サポートセンターと連携し、診断早期から必要な支援が受けられるようサポートします。

認知症の治療はどのように行いますか?

認知症の治療は、薬物療法と非薬物療法を組み合わせて行います。認知機能障害に対する薬物療法では抗認知症薬などによる治療を検討します。非薬物療法には、認知機能訓練、認知刺激、運動療法などがあります。他者との交流を含めた社会活動の維持が非常に重要で、これまで行ってきた社会活動を無理のない範囲で継続します。医療保険や介護保険で利用できるリハビリテーション等も検討します。

行動・心理症状(BPSD)とは何ですか?

認知機能障害を基盤とし身体的・環境的・心理的な影響を受け出現する精神症状や行動の障害をさします。例えば、怒りっぽくなる、不安で落ち着かない、やる気がなくなる、実際にはないものが見えたり聞こえたりする、被害的になる、暴力的になる等です。そうした症状がみられる場合、原因となる身体的な不調や体調の変化がないか、薬の影響による精神症状がないか、ケアの質や生活環境に改善できる点がないかなど第一に非薬物的な対応を試みます。それでも改善がみられない場合は、向精神薬などによる治療を検討します。お困りの症状がある場合は、ご家族だけで抱え込まず、主治医に相談してください。

認知症を予防するにはどうしたらいいですか?

-

無理のない運動習慣をもちましょう

散歩や筋力トレーニングなど、息が切れない程度の運動(1回20~30分)を週3日以上行うことを目標にします。 - 多様性に富んだバランスのいい食事を心がけましょう

- 仕事、趣味、ボランティア活動、家族や友人・知人との交流などの社会活動を可能な限り継続しましょう

- 認知機能を刺激する作業や活動を行いましょう

- 生活習慣病を予防し、適切に管理しましょう

-

たばこやお酒を控えましょう

禁煙や禁酒・節酒は認知機能低下や認知症発症リスクを低減させるといわれています。 - 補聴器などを使用し、難聴を管理しましょう

-

うつ病を治療しましょう

気分のひどい落ち込み、強い不安や焦燥感、著しい意欲の低下、妄想(貧困妄想、心気妄想、罪業妄想など)が目立つ場合は精神科医の診察をうけましょう。

認知症に関する相談窓口にはどのようなところがありますか?

| 市町村の担当課 | お住まいの市町村では、認知症のある方が利用できる介護保険などの公的サービスや社会資源の情報提供が可能です。担当課の情報はこちらから。 |

|---|---|

| 地域包括支援センター | 高齢者等に関する総合相談窓口です。認知症対応に特化した認知症地域支援推進員がいます。認知症カフェや家族会などの開催も行います。また、認知症初期集中支援チームの相談窓口ともなっています。お近くの地域包括支援センターの情報はこちらから。 |

| 認知症初期集中支援チーム | 認知症が疑われる方、適切な医療や介護サービスにつながっていない、または中断している方、認知症の行動・心理症状(BPSD)が顕著で対応に苦慮している方などを訪問し、必要な支援を集中的(概ね6カ月)に行い、必要な在宅生活のサポートを行う多職種チームです。主に地域包括支援センターや医療機関、認知症疾患医療センター、市町村などに設置されています。 |

| 認知症疾患医療センター | 長崎県には9つの認知症疾患医療センターがあり、専門医療相談に対応する相談員がいます。認知症疾患医療センターの受診案内や、ご本人の現在の状態に合わせた適切な医療機関をご紹介することも可能です。お近くの認知症疾患医療センターはセンター紹介はこちらからご確認ください。 |

| 長崎県若年性認知症サポートセンター | 若年性認知症のさまざまな相談に応じる相談窓口です。若年性認知症支援コーディネーターという相談員が就労支援や生活支援などの個別支援を行います。また、若年性認知症の本人や家族の交流を目的とした若年性認知症の人の集いを開催しています。詳しくはこちらから。 |

参考文献

- 日本神経学会(2018).認知症疾患診療ガイドライン2017.医学書院

- 中島健二,下濱俊,冨本秀和,三村將,新井哲明(2022).認知症ハンドブック.医学書院

- 東晋二(2022).認知症がわかる本.メディカル・サイエンス・インターナショナル

- 池田学(2024).症候学から見極める認知症.新興医学出版社

- 沖田裕子,杉原久仁子(2022).制度や就労支援のことがわかる!若年性認知症の人や家族への支援のきほん.中央法規出版

- 繁田雅弘,小原知之,笠貫浩史,品川俊一郎(2022).『MCIノート』.日本老年精神医学会

長崎大学病院基幹型認知症疾患医療センター

受付時間:9:00~17:00 / 休診日:土日祝、年末年始

所在地:〒852-8501 長崎県長崎市坂本1丁目7番1号(長崎大学病院内)