診療の今【周産期医療】

社会問題からみる周産期医療の実態

| 若手医師の周産期医療離れ |

|---|

|

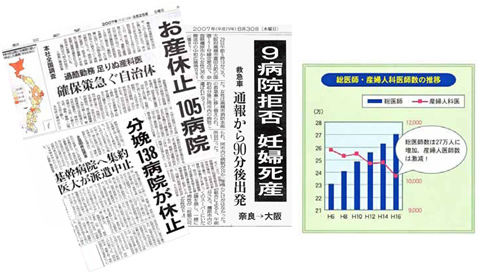

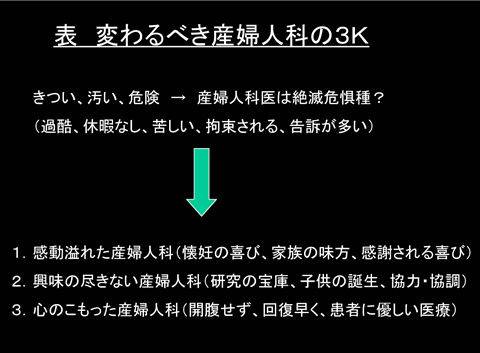

新臨床研修医制度を発端として医学部生の大学離れ が始まり、それがさまざまに連動して、短期間のうちに医療の偏在が叫ばれるようになった。その偏在の最 たる存在が周産期医療であった。時を同じくして、福島県で癒着胎盤の妊婦が手術後に死亡し、異常死の届 け出を怠ったという理由で担当医が逮捕されるという事件が起こった。奈良県では極端な産婦人科医師の不足から妊婦の受け入れをできず、隣県の大阪まで搬送されたことを契機に「たらい回し」という表現で産婦人科医師はマスコミから等しく攻撃されることになった。 産婦人科という領域は周産期のみならず、腫瘍や不妊を取り扱う科であるが、同じ産婦人科の中でも周産期を担当する医師は減少し、腫瘍や体外受精などの生殖医療に活を求める傾向が見られるようになった。それ以前から、周産期医療の状況は「きつい」「汚い」「危険」と表現されるように、自己犠牲の上に成り立つような性格の診療科であったが、分娩という人の根源と連なる診療を取り扱うことから、使命感を持って産婦人科医を目指す医師は少なくなかった。それが、前に述べたマスコミからの攻撃、医療訴訟の増大などのような厳しい状況に遭遇して、一挙に崩壊という危機に瀕するまでになった。

周産期医療の厳しい現場の状況を伝える新聞報道

しかし、その後の産婦人科学会をはじめとする動きもまた顕著で、地方における産婦人科医師の集約化、訴訟減少を目指した産科医療保障制度の創設、周産期領域へのさまざまなインセンティブなどが進んだが、マスコミの産婦人科に対する論調もまた、180度転換したため、周産期医療は一定の追い風を受けるようになった。以上のすさまじいまでの変遷はほんの十年ほどの間に起こった出来事であるが、その根底に産婦人科を無くすわけにはいかないという危機感があったことは事実であろう。しかし10年を経て振り返ると、全国津津浦浦で起こった周産期医療の変化は必ずしも一定ではない。北では激しい集約化の結果、開業医という存在が無くなりつつあるが、九州ではまだまだ開業医がなくては周産期医療は成り立たない。今後とも新しい医師の教育と補充が必要なのである。そこで次に医師の教育と補充について述べることにする。大学医学部の果たすべき役割である。 他の職業と同様、医師は大学を出たからといってすぐに医療の現場で活躍できるわけではない。大学をスタート地点として、そこから医師として育つのである。 大学の医局では医師としての修練を積むために、夜遅くまでしかも薄給で救急患者に対応してきた。それが大学の法人化や研修医制度の改変によって、大学の医局は医師を教育する場としては後退を余儀なくされ、同時に医局は学舎から単なる職場へと化したように見える。大学の多くの医師がボランティアとも自覚することなく、夜間の医療を支えていた状況が、「医師も研修医も労働者、週40時間労働を遵守しなさい。時間外 労働には時間あたりの手当を支給するが、予算は限られているからできるだけ時間内に業務を終了すること」と言われたとたん、目が覚めたように消滅した。医師は卒業後、大学に残らず、給料の良い都会での勤務を求めるようになった。今までの大学勤務があまりにも現実離れした徒弟制度と薄給だったことは確かである。  しかし、今後の医師の教育は誰が担うのか、という視点で考えてみると将来は不安である。そのことは周産期、産婦人科に限らない。すべての医療について、すべての医師の教育について不安なのである。医療の質に地域ごとの格差が明らかとなり、やがて「医療の過疎地」がこの国のあちらこちらに出現することにな らないか、杞憂とは思えない状況がついそこに迫っているように感じられる。教育改革と称して教員を翻弄し疲弊させていった同じ道筋に、医療もまた落ち込んでいくのではないか。大学の医師教育機能の復活が強く望まれる由縁である。 |

| 国を挙げて少子化問題解決へ |

|

ところで少子化問題については、この際徹底的に論議すべきである。根も枝も深く広い問題であり、多方面からの論議がどうしても必要だろうと思われる。フランスがやった施策(産休手当30万円、短縮勤務、お手伝いさん補助など)をすればどうだ、という議論にはどうしてならないのか。言葉だけでは少子化対策にはならないだろう。産婦人科医としての一面から言えば、人口が減少に向かう、つまり子どもを産み育てることに喜びを見出せない国にどのような希望や未来が あると言えるだろうか。子を産む女性に寄り添ってきたのが産婦人科医であり、その産婦人科医が希望を持てなくなる。この現状を打開するためには言葉は要らない。国の予算をできる限り多く少子化対策に投入していただきたい。そこには当然、疲弊した勤務医への「分娩手当」や「夜間勤務手当」、訴訟を恐れる開業医への 有利な診療報酬、子供の欲しい家庭への「分娩費用や育児費用」「妊娠分娩育児休暇とその間の給与」「大家族優遇措置」が含まれる。個人が子どもを欲しいとか欲しくないとかは別にして、人口を増加させることは国の威信、国の価値、国の責任なのである。 進化学者のグールドは「国の要は教育と医療だ。それを充実させたいなら、そこに良い人材を集めよ。良い人材を集めたいと思うなら、そこに国の金を注ぐことだ」と言う。国が少子化対策に本気で取り組むつもりなら、医療と教育の再生が必須である。ただ見守るのではなく国家予算を医療と教育に注いでほしい。妊婦のため、生まれてくる赤ん坊のため、子供の欲しい 夫婦のため、ひいては人口増加を念じる国のため、医師の意志のみでは足らぬ部分を国は理解して保障する必要がある。周産期医療を考える場合、従来当然のこととしてあった「自己犠牲」では今後は続かない。少なくとも他の科と同程度に恵まれた職場環境が望まれる。 産婦人科の勉学継続の姿勢については「研究の今【産科婦人科】」を、医師不足に対する私ど もの具体策については「変わる長崎大学病院【産科婦人科】」を併せてお目通しいただければ幸いである。 |

(文責:増﨑 英明)